В.П. Бокарев, канд. хим. наук, О.П. Гущин, В.Н. Макаревич, А.Д. Просий, А.А. Трусов, Ч.П. Волк, АООТ “НИИМЭ и МИКРОН”

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТРАВЛЕНИЯ Si и SiO2 Во ФТОРСОДЕРЖАШИХ ГАЗАХ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВУФ ИЗЛУЧЕНИЯ

![]()

|

Исследованы процессы сухого травления |

Известно, что воздействие вакуумного

ультрафиолетового излучения (ВУФ) на химические среды приводит к многочисленным

фотохимическим реакциям, которые можно использовать в технологии микроэлектроники

в процессах нанесения технологических слоев при низкой температуре, их

травления и очистки поверхности [1]. Так, авторами работы [2] было показано,

что УФ излучение в спектральном диапазоне 254 нм и менее способно

инициировать реакции фотолитического травления ![]() в газовых смесях, содержащих

в газовых смесях, содержащих

![]() ,

, ![]() либо

либо ![]() . В работе [3] изучено фотолитическое травление

поликристаллического кремния в атмосфере гексафторида серы под воздействием ВУФ

излучения от дейтериевой лампы (

. В работе [3] изучено фотолитическое травление

поликристаллического кремния в атмосфере гексафторида серы под воздействием ВУФ

излучения от дейтериевой лампы (![]() -лампы).

-лампы).

Нами исследован процесс травления ![]() и

и ![]() в

в ![]() и

и ![]() при воздействии ВУФ

излучения. Эксперименты проводились в герметичной реакционной камере, заполненной

газовой смесью азота с гексафторэтаном либо аргона с гексафторидом серы, при

нормальной температуре. Кремниевые пластины располагались на столике и

подвергались ВУФ обработке в течение 1-10 мин. Источником ВУФ излучения

служили

при воздействии ВУФ

излучения. Эксперименты проводились в герметичной реакционной камере, заполненной

газовой смесью азота с гексафторэтаном либо аргона с гексафторидом серы, при

нормальной температуре. Кремниевые пластины располагались на столике и

подвергались ВУФ обработке в течение 1-10 мин. Источником ВУФ излучения

служили ![]() -лампы с регулируемой мощностью в интервале от 50 до

450 Вт и длиной волны 110-160 нм. Поверхность пластины находилась в

1,5 мм от окна источника [4]. Эксперименты проводили на 100-миллиметровых

кремниевых пластинах с термическим

-лампы с регулируемой мощностью в интервале от 50 до

450 Вт и длиной волны 110-160 нм. Поверхность пластины находилась в

1,5 мм от окна источника [4]. Эксперименты проводили на 100-миллиметровых

кремниевых пластинах с термическим ![]() толщиной 300 нм и

фоторезистовой маской на основе позитивного фоторезиста S1813SP15. Кроме того, исследования проводили на кремниевых пластинах с

термическим оксидом и жесткой маской из алюминия и кремниевых пластинах с

фоторезистовой маской.

толщиной 300 нм и

фоторезистовой маской на основе позитивного фоторезиста S1813SP15. Кроме того, исследования проводили на кремниевых пластинах с

термическим оксидом и жесткой маской из алюминия и кремниевых пластинах с

фоторезистовой маской.

Вариант образцов с жесткой

алюминиевой маской был выбран для получения более полной информации по

анизотропии процесса травления ![]() , так как ВУФ излучение приводит к деструкции фоторезистовых

масок с образованием низкоплавких компонентов [5], что отражается на профиле

травления. Для повышения стойкости фоторезистовой маски к ВУФ излучению

предварительно проводилась его стабилизация ультрафиолетовым излучением от

ртутной лампы (

, так как ВУФ излучение приводит к деструкции фоторезистовых

масок с образованием низкоплавких компонентов [5], что отражается на профиле

травления. Для повышения стойкости фоторезистовой маски к ВУФ излучению

предварительно проводилась его стабилизация ультрафиолетовым излучением от

ртутной лампы (![]() нм).

нм).

После проведения процесса фотолитического

травления образцы анализировались методами оптической и растровой электронной

микроскопии, а также на профилометре. Проведенные на профилометре “Alpha-step 2000” (фирма Tencor Instruments) измерения показали, что ВУФ излучение в

данном спектральном диапазоне позволяет проводить травление диэлектрика при

нормальной температуре. При этом скорость травления ![]() в смеси газов

в смеси газов ![]() составляла 6 нм/мин при нормальной температуре

и давлении в камере, близком к атмосферному. Скорость травления

составляла 6 нм/мин при нормальной температуре

и давлении в камере, близком к атмосферному. Скорость травления ![]() в смеси газов

в смеси газов ![]() оказалась выше и составляла 34 нм/мин при

травлении через алюминиевую маску и 15 нм/мин при травлении через фоторезистовую

маску. Скорость травления

оказалась выше и составляла 34 нм/мин при

травлении через алюминиевую маску и 15 нм/мин при травлении через фоторезистовую

маску. Скорость травления ![]() в смеси газов

в смеси газов ![]() через фоторезистовую маску составляла

13 нм/мин.

через фоторезистовую маску составляла

13 нм/мин.

Уменьшение скорости травления ![]() при травлении через фоторезистовую маску может

объясняться различными причинами, например, гибелью части радикалов фтора из

газовой фазы на поверхности фоторезиста в результате реакций замещения или

дополнительным полимерообразованием на поверхности

при травлении через фоторезистовую маску может

объясняться различными причинами, например, гибелью части радикалов фтора из

газовой фазы на поверхности фоторезиста в результате реакций замещения или

дополнительным полимерообразованием на поверхности ![]() за счет разлагающегося под воздействием ВУФ

излучения фоторезиста.

за счет разлагающегося под воздействием ВУФ

излучения фоторезиста.

Процесс фотолитического травления

может протекать по адсорбционному механизму, когда в травлении участвуют

радикалы, образующиеся при фотолизе адсорбированных на поверхности травимого

вещества молекул фторсодержащих газов. В этом случае травление участков

поверхности, параллельных и перпендикулярных потоку ВУФ излучения, должно

происходить с разными скоростями, т.е. анизотропно. Возможно и травление

радикалами, возникающими в результате фотолиза фторсодержащих газов в газовой

фазе над поверхностью травимого вещества. В этом случае следует ожидать, что

характер травления будет изотропным. Авторами работы [3] было показано, что

скорость фотолитического травления поликремния зависит от скорости газового

потока![]() , т.е.

фотовозбуждение молекул

, т.е.

фотовозбуждение молекул ![]() происходит в газовой фазе, а не на поверхности

поликремния. В таком случае травление

происходит в газовой фазе, а не на поверхности

поликремния. В таком случае травление ![]() должно протекать изотропно.

должно протекать изотропно.

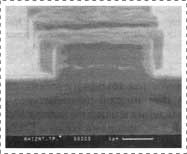

Однако проведенное нами

РЭМ-исследование профиля травления ![]() через алюминиевую маску показало, что процесс

фотолитического травления происходит анизотропно (рис. 1,2).

через алюминиевую маску показало, что процесс

фотолитического травления происходит анизотропно (рис. 1,2).

Анизотропно протекает и процесс

фотолитического травления монокристаллического кремния (рис. 3). Однако в данном случае профиль травления

– наклонный в соответствии с профилем фоторезистовой маски, деструктирующей под

воздействием ВУФ излучения.

|

|

|

|

|

Рис. 1. РЭМ-снимок структуры Al/SiO2/Si до ВУФ травления |

Рис. 2. РЭМ-снимок структуры Al/SiO2/Si после ВУФ травления |

Рис. 3. РЭМ-снимок структуры ФРМ/Si после ВУФ травления |

Таким образом, полученные нами

экспериментальные данные по фотолитическому травлению кремния и двуокиси

кремния свидетельствуют в пользу адсорбционного механизма фотолитического

травления в![]() .

.

Так как исследованный процесс

фотолитического травления происходит при нормальной температуре с заметной

скоростью (34 нм/мин), то он может быть использован для очистки

поверхности пластин от остаточного оксида в едином вакуумном цикле, например, с

процессом вскрытия контактных окон. Кроме того, данный процесс может быть

использован для прецизионного травления поликремниевых затворов и подзатворного

диэлектрика при изготовлении приборов с повышенной воспроизводимостью

электрофизических параметров, а также для глубокой очистки поверхности перед

проведением технологических операций эпитаксии и нанесения технологических

слоев в едином с ними вакуумном цикле.

Список

литературы

1. Бокарев В.П., Гущин О.П., Зайцев Н.А. // Сб. трудов 1-й научно-технической конференции АООТ “НИИМЭ и Микрон”. М.: МИКРОН-ПРИНТ, 1998. С. 189-191.

2. Gray D.С., Butterbaugh J.W.,

Hiatt С.F.,

Lawing A.S., Sawin Н.Н. //

Electrochem. Soc. 1995. Vol. 142. № 11. P. 3859-3863.

3. Selichi W., Sinjirou U.,

Norio N., Mikio T. // Jap. J. Appl. Phis. 1986. Pt. 2. Vol. 25.

N 11. P. 881-884.

4. Бокарев В.П., Вахрушев М.Ю., Гизатуллин М.Р., Гребеньков В.С., Попов А.П. // РАН. Приборы и техника эксперимента. 1993. № 3. С. 8.

5. Бокарев В.П., Балыченко А.А., Вахрушев М.Ю., Гизатуллин М.Р., Гребеньков В.С., Попов А.П. // Электронная промышленность. 1993. № 4. С. 33-35.

| Наверх |