В.Б. Цомая, канд. техн. Мурманское отделение Секции прикладных проблем при КНЦ РАН

ТЕРМОМОЛЕКУЛЯРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ

![]()

|

Рассмотрены основные принципы нового научного направления, приводятся составы разработанных гетерогенных рабочих тел, обладающих в 100-1000 раз лучшими энергетическими показателями, чем пар и газ. Изложена физическая сущность новых способов аккумулирования и преобразования энергии. Даны возможные сферы применения термомолекулярной энергетики. |

Анализ развития энергетики за последние 100-150 лет показывает, что тепловые двигатели, установки, а также ряд аккумулирующих и демпфирующих устройств в качестве рабочего тела используют пар или газ. Практически достигнут предел по накоплению и преобразованию энергии с помощью традиционных рабочих тел, и трудно ожидать заметного улучшения таких параметров, как термический КПД, энергоемкость и т.п. при решении новых технических задач.

В настоящее время ведутся работы по разработке и созданию нового гетерогенного рабочего тела (ГРТ) на основе использования поверхностных явлений в высокодисперсных системах.

Более высокие по сравнению с традиционными рабочими телами термодинамическая компактность ГРТ – энергообразующая способность единицы объема рабочего тела, отнесенная к 1°С рабочего перепада температур в цикле – (на 2-3 порядка) и энергоемкость (на 1-2 порядка) получаются в результате того, что энергетические преобразования ГРТ основаны на зависимости потенциальной энергии межмолекулярного взаимодействия от температуры процесса, в то время как у традиционных рабочих тел (пара, газа) энергопреобразующие процессы основаны на использовании зависимости кинетической энергии хаотического движения молекул от температуры.

ГРТ представляет собой гетерогенную термодинамическую систему "жидкость – капиллярно-пористая матрица, не смачиваемая этой жидкостью", в которой работу совершает межфазная лиофобная (несмачиваемая) развитая поверхность между жидкостью и капиллярно-пористой матрицей.

Допустим, требуется раскатать каплю воды по поверхности стола. Для этого необходимо затратить большую энергию, в результате чего произойдет развитие межфазной поверхности. Обратно в каплю жидкость соберется под действием межмолекулярных сил, при этом происходит сокращение межфазной поверхности и совершается полезная работа. Используя в качестве капиллярно-пористых матриц высокодисперсные вещества с большим объемом порового пространства и диаметром пор 5-10 нм, можно в 1 г вещества получать до нескольких тысяч квадратных метров поверхности. Таким образом, работа, совершаемая межфазной поверхностью, может достигать очень больших значений.

Разработка и создание технологий на основе термомолекулярных эффектов с использованием ГРТ являются новым шагом в развитии специальной, общепромышленной и бытовой энергетики.

В 1990 г. были успешно проведены промышленные испытания гидрокапиллярных аккумуляторов и демпферов автономного исполнительного механизма для раскрытия конструкций космического аппарата. Механизм имел в 2 раза меньшие габаритные размеры и развивал усилие в 4 раза большее, чем применяемые пружинные приводы, причем усилие постоянно на всем рабочем ходе механизма. Проработаны варианты создания гидрокапиллярных двигателей с внешним теплоподводом и безфреоновых холодильников с использованием ГРТ, имеющих хладопроизодительность в 2,5 раза большую, чем традиционные. Отличительной особенностью всех термомолекулярных энергоустройств является бесшумность работы и полное отсутствие загрязнений окружающей среды.

Возможными сферами применения являются:

· новые гидрокапиллярные двигатели с КПД, равным (0.9 – 0.95) КПД цикла Карно;

· новые амортизирующие устройства для различных технических средств;

· устройства для подъема грузов с больших глубин;

· аварийные приводы и инструмент;

· катапульты;

· бесфреоновые холодильники;

· узлы стыковки и раскрытия конструкций космических аппаратов;

· кузнечно-прессовое и сварочное оборудование;

· создание сейсмостойких инженерных сооружений и защита побережий от разрушения волнами;

· высокоэффективные демпферы и амортизаторы;

· аккумулирование тепловой и механической энергии на тепловых и атомных станциях вместо гидроаккумулирующих станций;

· системы рекуперации энергии торможения на транспорте и т.д.

Повышение энергоемкости ГРТ достигается за счет подбора систем "жидкость – капиллярно-пористая матрица" с максимальным углом смачивания, увеличения дисперсности пустот и их абсолютного объема в матрице, а также применения жидкостей с повышенным значением поверхностного натяжения.

При аккумулировании тепловой энергии решающее значение принадлежит температурному коэффициенту поверхностного натяжения: чем он больше, тем выше энергоемкость ГРТ по теплоте.

В зависимости от функционального назначения энергоустройств матрица ГРТ может представлять собой либо моноблок, либо дискретные капиллярно-пористые частицы матрицы, образующие с жидкостью суспензию.

ГРТ можно перемещать с помощью электромагнитных полей. Возможны два варианта: пористая матрица содержит вкрапления ферромагнитных материалов; ГРТ помещают в гибкие оболочки, которым могут быть приданы электромагнитные свойства.

В качестве жидкого компонента ГРТ следует использовать низкотемпературные эвтектики на базе галлия, воду и водные растворы, глицерин, а также другие жидкие металлы и расплавы, не смачивающие пористые матрицы, не теряющие подвижности и не претерпевающие фазовых переходов в области температур и давлений, при которых работает устройство.

В качестве капиллярно-пористой матрицы ГРТ целесообразно применять силикагели, алюмосиликаты, силохромы, пористые стекла, оксиды алюминия, ядерные фильтры Флерова на лавсановой основе, тефлоновые пористые пленки "Дюрапор" и "Владипор", сополимер стирола, дивенилбензола и другие пористые материалы с удельной поверхностью 100-1000 м/г. При необходимости работы при сверхвысоких давлениях (сотни – тысячи мегапаскалей) следует применять цеолиты с максимальным объемом пор.

Все указанные вещества находят широкое применение в катализной промышленности и легко могут быть получены в необходимых количествах.

Применяя в качестве капиллярно-пористых матриц смеси из 10 – 15 порошков с известными размерами пор и капилляров, можно получать ГРТ с любым требуемым видом рабочих характеристик.

Широкие перспективы открывает применение ГРТ для аккумулирования и преобразования энергии.

При наличии избыточной механической или гидравлической энергии она может быть накоплена в виде работы изотермического образования межфазной поверхности в гидрокапиллярных аккумуляторах и затем использована для совершения механической работы.

При наличии избыточной тепловой энергии она может быть накоплена в гидрокапиллярных аккумуляторах в виде скрытой теплоты образования межфазной поверхности в процессе принудительного сжатия ГРТ и возвращена в систему в процессе самопроизвольного изотермического сокращения межфазной поверхности.

Поверхностная теплоемкость ГРТ соизмерима и может быть даже больше объемной теплоемкости гетерогенной системы (в зависимости от степени дисперсности пористой матрицы и природы жидкости).

Для эффективного рассеивания кинетической энергии движущихся масс целесообразно использовать гидрокапиллярные демпферы и амортизаторы с широким спектром рабочих характеристик, получаемых за счет изменения композиционного состава порошков (пористых матриц ГРТ) и за счет изменения ширины петли гистерезиса.

Для осуществления больших перестановочных усилий на борту подвижных объектов при дефиците пространства целесообразно применять компактные энергоавтономные гидрокапиллярные исполнительные механизмы.

Уникальными возможностями обладает термомолекулярный привод, в котором процесс преобразования энергии после ее накопления в системе прерывается на любой интервал времени, а замыкание цикла (рабочий ход привода) осуществляется в требуемый момент путем подвода порции теплоты к системе. В конструкции предусмотрена возможность многократного повторения циклов зарядки и рабочего хода.

|

|

| Рис. 1 |

В

основе новых способов аккумулирования и преобразования энергии лежит использование

лиофобных высокодисперсных систем "жидкость

– капиллярно-пористое тело, не смачиваемое этой жидкостью" (![]() ).

Пример такой гетерогенной системы представлен на рис. 1. Если изотермически сжать эту систему, то на

).

Пример такой гетерогенной системы представлен на рис. 1. Если изотермически сжать эту систему, то на ![]() -диаграмме

(рис. 2) можно выделить деформационные

участки 1-2 и 3-4, но существенное сжатие системы происходит на

участке 2-3 за счет интрузии (проникновения) жидкости в лиофобное капиллярно-пористое

пространство матрицы ГРТ. Изобарно-изотермическое сжатие ГРТ

-диаграмме

(рис. 2) можно выделить деформационные

участки 1-2 и 3-4, но существенное сжатие системы происходит на

участке 2-3 за счет интрузии (проникновения) жидкости в лиофобное капиллярно-пористое

пространство матрицы ГРТ. Изобарно-изотермическое сжатие ГРТ ![]()

![]() , где

, где ![]() – пористость матрицы;

– пористость матрицы; ![]() – объем матрицы,

– объем матрицы, ![]() – объем перового пространства;

– объем перового пространства; ![]() – радиус пор и капилляров;

– радиус пор и капилляров; ![]() – коэффициент

формы пор и капилляров;

– коэффициент

формы пор и капилляров; ![]() – межфазная поверхность "жидкость – твердое

тело".

– межфазная поверхность "жидкость – твердое

тело".

Изобара-изотерма 2-3 на рис. 2 обязана тому факту, что давление в гидросистеме определяется капиллярным давлением Лапласа:

![]() ,

,

где

![]() –

коэффициент поверхностного натяжения жидкости, поэтому ГРТ практически

несжимаемо до тех пор, пока давление в системе не достигнет капиллярного. Площадь,

ограниченная кривой 1-2-3-4, характеризует

работу сжатия ГРТ. В частности, для участка 2-3 она имеет вид:

–

коэффициент поверхностного натяжения жидкости, поэтому ГРТ практически

несжимаемо до тех пор, пока давление в системе не достигнет капиллярного. Площадь,

ограниченная кривой 1-2-3-4, характеризует

работу сжатия ГРТ. В частности, для участка 2-3 она имеет вид:

![]() .

(1)

.

(1)

|

|

| Рис. 2 |

Используя

широко известные капиллярно-пористые материалы (силикагели, алюмосиликаты,

силохромы, пористые стекла и т.д.) с максимальной межфазной поверхностью ![]() м2/г

адсорбента и жидкости, не смачивающие эти матрицы (ртуть, эвтектики на базе галлия,

воду, водные растворы и т.д.), можно в процессе

сжатия ГРТ накапливать энергию, а в процессе самопроизвольного сокращения

межфазной поверхности (расширения ГРТ) совершать полезную работу

м2/г

адсорбента и жидкости, не смачивающие эти матрицы (ртуть, эвтектики на базе галлия,

воду, водные растворы и т.д.), можно в процессе

сжатия ГРТ накапливать энергию, а в процессе самопроизвольного сокращения

межфазной поверхности (расширения ГРТ) совершать полезную работу ![]() .

.

В процессе экспериментов

было установлено, что изотермичность сжатия ГРТ сохраняется при высоких скоростях

сжатия (время сжатия 10-1-10-3

с). Примером такой изотермы является кривая 1 на рис. 3 (монопористая

матрица, т.е. ![]() ). Если увеличить темп сжатия, то

). Если увеличить темп сжатия, то ![]() -диаграмма приобретает

существенные изменения (кривые 3-4),

а при импульсной нагрузке (процесс близок к адиабатическому) ГРТ становится несжимаемым

(кривая 2).

-диаграмма приобретает

существенные изменения (кривые 3-4),

а при импульсной нагрузке (процесс близок к адиабатическому) ГРТ становится несжимаемым

(кривая 2).

Рост давления в системе по мере увеличения темпа сжатия ГРТ (переход от кривой 3 к кривой 4) связан с тем, что процесс

образования поверхности является тепломеханическим, т.е. к системе необходимо

подводить не только механическую энергию ![]() , но

и тепловую:

, но

и тепловую:

![]() ,

(2)

,

(2)

где ![]() – скрытая теплота образования межфазной поверхности;

– скрытая теплота образования межфазной поверхности;

![]() –

удельная поверхностная энтропия;

–

удельная поверхностная энтропия; ![]() – физическая константа, температурный коэффициент

поверхностного натяжения, для простых жидкостей

– физическая константа, температурный коэффициент

поверхностного натяжения, для простых жидкостей ![]() , поэтому

при развитии поверхности, когда

, поэтому

при развитии поверхности, когда ![]() , требуется подвод теплоты

к системе, т.е.

, требуется подвод теплоты

к системе, т.е. ![]() .

.

|

|

| Рис. 3 |

Если темп сжатия ГРТ и потребность в теплоте превышает тепловой поток к системе извне, то образование межфазной поверхности идет за счет внутренней энергии системы, т.е. за счет снижения температуры ГРТ, а это приводит, в свою очередь, к повышению поверхностного натяжения в соответствии с уравнением

![]()

и росту капиллярного давления в системе. Это объясняет факт расположения кривой 4 на рис. 3 выше кривой 3 (большее охлаждение системы за счет принудительного высокоскоростного сжатия ГРТ внешними силами).

Адиабатическая несжимаемость ГРТ (кривая 2) объясняется теми же причинами: при мгновенном сжатии из-за отсутствия прихода теплоты извне система переохлаждается, и возросшее капиллярное давление Лапласа не позволяет внешним силам сжать ГРТ (все протекает в полном соответствии с законом Ле-Шателье-Брауна).

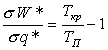

Соотношение

между механической ![]() и тепловой

и тепловой ![]() энергиями,

подводимыми к системе в изотермическом процессе образования межфазной поверхности,

определяется температурой процесса

энергиями,

подводимыми к системе в изотермическом процессе образования межфазной поверхности,

определяется температурой процесса ![]() природой

и свойствами применяемой жидкости, критической температурой

природой

и свойствами применяемой жидкости, критической температурой ![]() т.е.

температурой, при которой

т.е.

температурой, при которой ![]() :

:

. (3)

. (3)

|

|

|

Рис. 4 |

Графическая

интерпретация равенства (3) представлена на рис. 4. Из графика следует, что в

области низких температур ![]()

![]() расход

механической энергии

расход

механической энергии ![]() на

образование поверхности превышает расход тепловой

на

образование поверхности превышает расход тепловой ![]() ,

поэтому в этой области целесообразно аккумулировать механическую энергию

и затем использовать ее для совершения полезной работы.

,

поэтому в этой области целесообразно аккумулировать механическую энергию

и затем использовать ее для совершения полезной работы.

В

области высоких температур ![]()

![]() к системе

необходимо подводить (аккумулировать) в большем количестве уже тепловую энергию

и отводить скрытую теплоту образования поверхности в обратимом процессе расширения

ГРТ (самопроизвольное сокращение межфазной поверхности) при температуре

к системе

необходимо подводить (аккумулировать) в большем количестве уже тепловую энергию

и отводить скрытую теплоту образования поверхности в обратимом процессе расширения

ГРТ (самопроизвольное сокращение межфазной поверхности) при температуре ![]() .

.

Скрытая теплота

образования поверхности ![]() близка к скрытой теплоте испарения жидкости

близка к скрытой теплоте испарения жидкости ![]() . Из

молекулярной физики известно, что последняя складывается из работы дезагрегации

жидкости на отдельные молекулы и работы расширения молекулярного газа. Соотношение

между указанными величинами примерно 9:1. Таким

образом, скрытая теплота образования поверхности приближается к работе

дезагрегации жидкости при использовании высокодисперсных матриц капиллярно-пористых тел. Этим объясняется

высокая энергоемкость гидрокапиллярных аккумуляторов механической и тепловой энергии.

. Из

молекулярной физики известно, что последняя складывается из работы дезагрегации

жидкости на отдельные молекулы и работы расширения молекулярного газа. Соотношение

между указанными величинами примерно 9:1. Таким

образом, скрытая теплота образования поверхности приближается к работе

дезагрегации жидкости при использовании высокодисперсных матриц капиллярно-пористых тел. Этим объясняется

высокая энергоемкость гидрокапиллярных аккумуляторов механической и тепловой энергии.

Список литературы

1. Ерошенко В.А. Термодинамическая компактность тепловых двигателей // Изв АН УССР, Промышленная теплотехника, 1987. №4 С 74-78

2. Ерошенко В.А. Теплообмен при заполнении фобных капилляров жидкостью // Изв. АН СССР, Коллоидный журнал, 1987 № 5. С 875-880.